Origines de la désertification ?

Le Sahara n’a pas toujours été un désert. Lors de la période humide africaine, entre 14 500 ans et 8 000 ans Avant le temps Présent (AP), cette région était traversée par une mousson forte qui assurait des précipitations abondantes. Au cours de cette période, la moitié sud du Sénégal était recouverte de forêts tropicales humides et des forêts herbeuses s’étendaient sur pratiquement toute la Mauritanie.

Á partir de 8 000 ans AP, des changements orbitaux de la terre sont en partie à l’origine de la diminution lente et progressive des précipitations. Mais selon la modélisation climatique, ce facteur ne peut à lui seule expliquer la diminution très forte des précipitations sur l’Afrique.

Le peuplement progressif du continent, du néolithique à nos jours, est indissociable du développement des cultures sur abattis brûlis et de l’élevage extensif. L’ensemble des activités humaines ont induit des changements à grande échelle dans la végétation qui, à leur tour, a eu un impact sur le climat et la désertification. Les humains ont causé la fin de la période humide africaine.

Progression récente de la désertification en Mauritanie

Progression récente de la désertification en Mauritanie

Au sud du Sahara, la désertification s’étant progressivement au nord puis au sud du fleuve Sénégal depuis le début des années 70. La dernière inondation ayant atteint Nouakchott, à 200 km du fleuve, remonte à 1950. Par la suite, à partir de 1968, le déficit hydrique a été dévastateur pour l’environnement. La sécheresse de 1971 à 1973 a été la plus sévère. La pluviométrie a été divisée par 2,5 à Rosso et par 3,5 à Boutilimit.

En 1991, des éleveurs maures m’expliquaient que dans les années 60, les vallées de la Willaya d’Aleg, à 60 km au nord du fleuve Sénégal, étaient impénétrables à dos de dromadaire. Au début des années 70, en l’espace de quelques semaines, ils ont perdu la totalité de leur cheptel, des centaines de bovins. Aujourd’hui les zones humides les lacs d’Aleg et de Mâl, dans le Brakna, et les forêts d’acacias, n’existent plus.

L’arbre, générateur de pluie

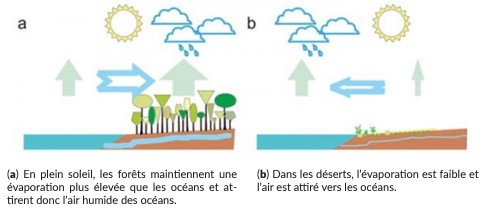

Depuis cette époque, les origines de cette sécheresse sont débattues par les experts. Cependant, l’on sait aujourd’hui que la présence des arbres est indispensable à l’accomplissement complet du cycle de l’eau sur les continents. En effet, les forêts permettent de retenir les eaux de pluie excessives, de prévenir le ruissellement extrême et de recharger les nappes phréatiques. L’évaporation par les plantes et le sol augmente le volume de vapeur d’eau dans l’atmosphère. Plus important encore, un sol ombragé par des arbres engendre un refroidissement et la condensation de la vapeur d’eau et la formation des nuages. Il s’ensuit des précipitations sous forme de pluies.

A l’échelle de la planète, 55 % de la pluie sur les continents provient de l’évapotranspiration des plantes. Le solde provient essentiellement des océans.

Les forêts naturelles attirent l’humidité formée au-dessus des océans en orientant les vents et les nuages vers l’intérieur des terres. L’évaporation et la condensation issue des forêts sont à l’origine des vents apportant des précipitations au-dessus des continents. En générant une forte évaporation et une forte condensation, les forêts créent des zones de basse pression et le jeu des différences de pression atmosphérique attire de l’air humide vers les zones boisées.

Comprendre les cycles hydrologiques et cultiver l’eau

La déforestation est clairement à l’origine de la désertification.

Déforestation liée à l’exploitation du bois

Comprenant le principe du cycle de l’eau engendré par les forêts, l’on peut légitimement se demander si la quasi-disparition des forêts en Mauritanie et au Sénégal ne sont pas à l’origine des faibles précipitations et de l’avancée du désert ? L’exploitation de la gomme arabique, bien que présente depuis le XVIIIe siècle, s’est intensifiée à partir du début du XXé siècle. Vers 1900, l’exportation de la gomme arabique atteint déjà 2 500 tonnes par an. Entre 1925-1938, la moyenne est de 6 000 tonnes. Á partir de ce sommet, elle ne cesse de décliner. Les raisons sont à trouver dans les méthodes destructrices de saignée des gommiers (acacia sénégalensis) et de l’excessive concentration du bétail. La grande sécheresse des années 71 à 73, aura une répercussion fatale sur le gommier. Certaines espèces ont subi des pertes allant jusqu’à 53 % chez Acacia Senegal (gommier) et 63 % chez Guiera Senegalensis.

Déjà au IXXè siècle les besoins de la ville de Saint-Louis dus à l’accroissement, depuis 1820, de sa population et les exportations de bois de Saint-Louis notamment de 1825 à 1877, étaient importants et facteurs de déboisement. Ce bois arrivait de la vallée du fleuve Sénégal par chalands et pirogues de très loin, car on pouvait déjà en 1903, d’après H. Courtet, considérer les rives du fleuve comme déboisées sur plus de 300 km de parcours. Il en était de même pour les environ de Dakar et de Rufisque. Lors d’une tournée en 1911 dans les cercles de Podor et de Dagana, Claveau, chef du Service de l’agriculture du Sénégal, pouvait décrire le déboisement dans la vallée :

« Sur le diéri, la dénudation est à peu près complète, les quelques arbres qui résistaient assez bien aux attaques du temps sont tous les jours détruits par les pasteurs en quête de nourriture pour leur bétail. Les acacias épineux, essence qui caractérise la végétation de ces régions, sont coupés sans aucun discernement. Il importait, concluait-il, de prendre dans les plus brefs délais possibles des mesures énergiques pour laisser aux arbres le temps de se reproduire. La végétation renaîtrait d’elle-même si elle était à l’abri des déprédations de l’homme et des animaux.»

L’exploitation du bois énergie au Sénégal n’a cessé de croitre avec l’évolution de la population qui comptait approximativement 1 million d’habitants en 1900, 3,2 millions en 1920 et 17,3 millions en 2022. En 1980, un système de quota a été explicitement institué par la Direction des Eaux et Forêts, de la Chasse et de la Conservation des Sols (DEFCCS) afin de réguler la production face au nombre grandissant des patrons charbonniers. Á supposer que ce système soit respecté, il limite probablement la déforestation, mais ne suffit pas pour reconstituer le couvert forestier sur l’ensemble du territoire.

Á la fin des années 2010, les combustibles domestiques (bois et charbon de bois) représentent encore 76% de la consommation énergétique des ménages.

Déforestation liée à l’agriculture et à l’élevage

La transformation des parcours pastoraux en terres de culture est une caractéristique de la dynamique des espaces ruraux du Sénégal. L’agriculture extensive s’est propagée à partir de 1840 du fait de l’introduction de la culture de l’arachide par le pouvoir colonial (Mbow et al., 2008). La superficie des terres arables, donc défrichées, est actuellement estimée à 3,4 millions d’ha, soit 17 % du territoire. Les feux précoces, autorisés principalement dans la zone sud pour l’extension des cultures et pour une repousse d’herbacées pérennes qui améliore l’alimentation du bétail, et les feux de brousse couvrent chaque année une superficie d’environ 500 000 ha.

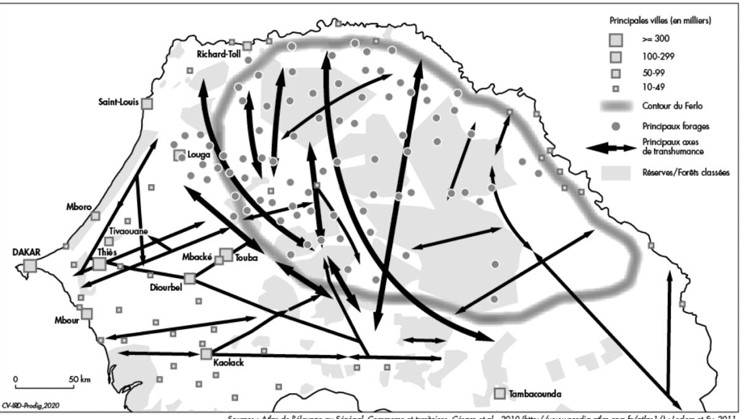

Le cheptel de bovins, ovins et caprins a également fortement progressé, passant de 2 millions de têtes en 1950 à 5,3 millions en 1980 pour atteindre 18,9 millions en 2019. Aujourd’hui, l’élevage pastoral, basé sur la mobilité saisonnière du bétail, couvre plus de 50 % du territoire national. Or, cet élevage extensif engendre une forte pression sur le couvert végétal.

Les principaux axes de transhumance dans le Ferlo

Le surpâturage et un piétinement des parcours impactent la régénérescence des arbustes. Le broutage des ligneux et, en période de soudure, l’émondage pratiqué par les éleveurs peuls pour nourrir les animaux, engendrent la disparition d’une partie des arbres à plus ou moins long terme.

Impact du barrage de Diama

Avant la mise en service du barrage de Diama en 1988, en saison sèche, la mer pénétrait jusqu’à deux cent cinquante kilomètres à l’intérieur des terres. En saison des pluies, l’eau douce couvrait l’ensemble du delta. Avec l’endiguement des deux rives sur plus de 100 km, le phénomène d’inondation-exondation des plaines n’existe plus et on constate une modification profonde des milieux. L’absence de recharge de la nappe superficielle par les eaux douces dans l’ancienne plaine d’inondation favorise la remontée d’un biseau salé et la salinisation des sols. La disparition des crues et de l’inondation prolongée en amont du barrage, ont considérablement appauvri la flore, certaines espèces ayant totalement disparu. La mangrove s’est ainsi fortement réduite partout. Les formations de savane arborée ont également souffert, en combinaison avec une coupe abusive des arbres. Elles sont souvent réduites à quelques individus (Acacia, Balanites et Adansonia). L’ouverture du couvert végétal a favorisé une forte éolisation. Les matériaux prélevés par déflation et redéposés par le vent ont formé ainsi des champs de dunes.

Impact de l’urbanisation

L’urbanisation engendre aussi une déforestation du milieu et l’imperméabilisation des sols. En effet, il y a moins d’eau infiltrée dans le sol, moins d’eau retenue par la végétation et moins d’eau retenue dans les dépressions superficielles naturelles. L’accélération du ruissellement à la surface du sol augmente le volume de ruissellement vers les exutoires. Ceci explique les inondations fréquentes en zones urbaines au Sénégal. Moins connu du grand public, l’urbanisation contribue aussi au changement climatique. Outre l’augmentation locale de la température, l’eau de ruissellement, en majorité évacué vers l’océan, n’est plus disponible pour le cycle de l’eau sur le continent.

En l’absence d’espaces boisés pour assurer l’infiltration des eaux pluviales, l’urbanisation accroît le ruissellement et les rejets d’eau douce en mer. Elle contribue à la baisse de la pluviométrie et donc à la sécheresse et à l’avancée du désert.

La déforestation en Guinée

Jusqu’à la fin du 19ème siècle, la Guinée est recouverte d’un immense forêt. Celle-ci est à l’origine du climat humide. Cette région est le château d’eau de l’Afrique de l’Ouest.

Une récente mission en Guinée forestière m’a permis de constater que les pratiques agricoles du néolithique, basé sur de l’abattis brûlis et le travail du sol, sont toujours pratiquées. Á l’échelle de tout un pays, les arbres des forêts sont abattus pour y pratiquer une agriculture extensive. Les broussailles sont ensuite brûlées, la cendre fertilisant les sols. Après avoir été exploités 1 à 3 ans, sans apport d’engrais, ces sols naturellement pauvres sont abandonnés. D’autres forêts sont alors défrichées pour être cultivées.

Brulis à Bounoudou, en Guinée forestière, le 7 février 2024

Ces terres seront réexploitées après une jachère de 4 à 7 ans, mais la fertilité ne sera que partiellement reconstituée. Ces sols fragiles, non protégés par la forêt, subissent l’érosion hydraulique, le lessivage des minéraux en profondeur et une forte élévation de la température liée aux rayonnements solaires directs. Les courtes périodes de jachère ne permettent pas de reconstituer la matière organique des couverts forestiers qui s’est constitué sur plusieurs siècles. Il s’ensuit un appauvrissement continue des sols et une baisse des rendements, déjà très faibles (moins de 1 t/ha pour le riz).

Pour des raisons idéologiques, les organisations internationales et les ONG qui interviennent sur les filières agricoles en Guinée sont le plus souvent opposées à l’usage des engrais minéraux. Pour fertiliser les sols, ils préconisent l’usage d’engrais organiques, très peu disponibles localement. En l’absence de fertilisation suffisante pour obtenir de bons rendements, les surfaces exploitées s’étendent aujourd’hui sur la majorité du territoire. L’impact sur l’environnement est majeur, dramatique, alors que la rentabilité pour les producteurs et l’impact sur l’économie du pays est faible. La double peine !

L’impact sur l’environnement se traduit par une forte baisse de la fertilité des sols et une diminution de l’ordre de 30 % de la pluviométrie depuis les années 60. La Guinée étant le château d’eau de l’Afrique de l’Ouest, les débits des fleuves Niger et Sénégal sont fortement impactés. La ressource en eau devient alors insuffisante pour le développement de l’agriculture les régions traversées par ces fleuves, dont la vallée du fleuve Sénégal.

Évolution du couvert forestier au Sénégal

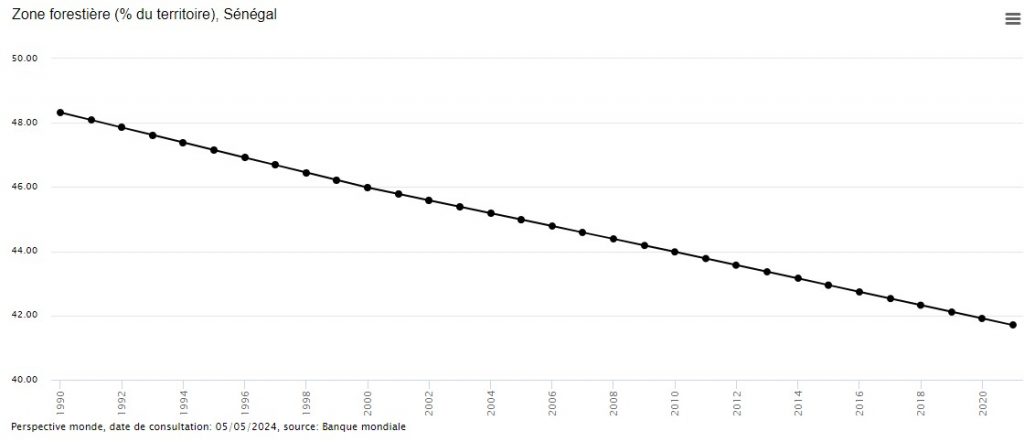

Au niveau de ses ressources, le Sénégal était considéré comme un pays boisé jusque dans les années 1950, bien que comprenant surtout des savanes arbustives et arborées, excepté en Casamance. Les préoccupations environnementales ont peu à peu grandi face au constat des superficies déboisées annuellement. En 1978, le couvert forestier au Sénégal était estimé à 71 % de la superficie totale du pays (Minvielle, 1999 : 113). Ce taux diminuerait environ de 1,2 % par an (Banque Mondiale 1983 : 22, cité par Ribot, 1990 : 145), ce qui représenterait une déforestation annuelle approximative de 165 000 hectares en 1990. Selon le Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature du Sénégal, la réduction des forêts est de l’ordre de 45 000 ha en moyenne par an pour la décennie 1990-2000 et de 40 000 ha par an pour la décennie 2000- 2010. En 2021 le couvert forestier n’est plus que de 42 %.

Evolution du couvert forestier au Sénégal

Une perte du couvert forestier de près de 30 % de la surface du territoire en seulement 4 décennies !

Conclusion

La désertification est principalement due à la déforestation. La suppression des arbres engendre une baisse de la pluviométrie et un changement climatique. Si nos pratiques agricoles, d’élevage extensif et d’aménagement du territoire ne changent pas, une grande partie du territoire du Sénégal deviendra un désert d’ici à la fin de ce siècle.